北半球の冬至は、南半球では夏至にあたります。冬至の昨日は、太陽が南緯23.5度の南回帰線の真上に位置していました。

このように北半球と南半球では、赤道を基点に季節のリズムに「半年のずれ」があります。

この半年のずれは、生き物の生息には時に大変な壁となります。種子が発芽する植物は順応が比較的に容易なことが考えられますが、生存期間が数年のみの生き物にとっては、赤道は絶対越えられない壁になり得るのです。

日本ではすっかり市民権を得た「チリ産サーモン」は、その自然界の掟を越えたものであり、そこには人類の努力の歴史があります。

漁業資源としてのチリ・サーモンには、日本人の大変な努力と協力があった事をご存知の方も多いのではないでしょうか。その日本人の貢献(後述します)だけがクローズアップされて、「チリ・サーモン!日本人エライ、バンザイ」と美化されることもありますが、本来のパタゴニアでのサケ・マス(サーモン・トラウト)の歴史を紐解くと、少し異なる視点も生まれます。たしかに日本の功績は計り知れなく大きいですが、それはあくまで人類の努力の歴史の延長線上、一部にあると考えるべきかもしれません。

そもそも、サケ・マスは南半球には生息していないはずの生き物です。イケスで養殖して輸出しているのが、チリ・サーモンの正体です。正確には、サケではなく、降海型ニジマスの養殖ですので、サーモン(サケ)ではなく、トラウト(マス)であるそうです。

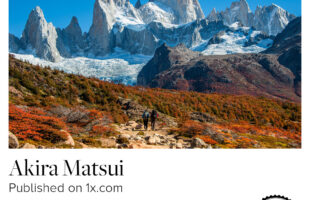

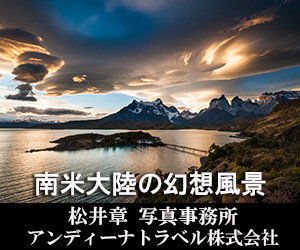

一方、パタゴニアの河川は釣りでも有名です。南部パタゴニアで、マス(トラウト)を手にするスポーツ・フィッシングの広告をよく目にします。その大きさは1mを超えるような巨大なもので、そのサイズは外洋で育った証と言えるでしょう。

南半球に遡上するマスがいるのは何故なのか、どんな歴史があり、そして日本人の養殖はどのように貢献したのか。

北半球から南半球へのマス(トラウト)&サケ(サーモン)の壮大な移動と、人類のそのサーモンへの(!)貢献の歴史を辿って行こうと思います。

(続く)

風景写真家・松井章のブログ

- ホーム

- 風景写真家・松井章のブログ

- パタゴニア

- チリ・サーモンの原点:開拓時代の移植の歴史①