東京・奥多摩町の古里(こり)。

新宿から中央線と青梅線を乗継ぎ約1時間半、御嶽から奥多摩へ続く緑深い渓谷に入ると、日本は山の国である事を実感します。関東平野のような平原はむしろ特殊で、本来の日本の景観は山にあり、日本人に根付く原風景もまた山にあるのだと思うわけです。

古里の小丹波のイヌグスは、奥多摩に残る大樹の一つ。クスノキの一種の常緑樹です。かつて縄文の時代に日本を覆っていた古い森・照葉樹林の名残です。調べてみれば、神社の鎮守の森に多く残るそうです。

新緑の森の緑は、木々の種類により濃淡があり、晴れれば際立つ美しいコントラストに、何とも言われぬ高揚を感じます。同時に、枯れ果てていた冬から一斉に芽吹く春の生命力には、禍々しいとも言える貪欲な力、油断をすれば己が飲み込まれそうな危うささえ感じ、いずれにせよ振れ幅の大きい季節なのだと思います。命の祝祭とも見える晴れた春の森は、死も同義に内包するものなのか。

小丹波・熊野神社へ。言わずと知れた熊野三山の信仰を祭る熊野神社は、古い日本の山岳信仰として広がり、日本中に数千もの合祀社があるそうです。

古里の熊野神社は、9世紀からの歴史を持ち、東京都の有形文化財に指定されています。その特殊な外観は目を引きます。鳥居をくぐり、その先に見える木造の建物は、神社の楼門(神門)です。

楼門に入るとすぐ先に階段があるので、楼門の奥はよく見えず、まるで地下か洞窟にいるようです。かがむと階段の上の方、境内の奥に拝殿が見えます。

この楼門を抜けて階段を上ると大きな境内の奥、スギの林を背に拝殿があります。振り返れば、楼門は神楽を兼ねていることが分かります。

地元の村に大切に代々守られてきたであろう神社の境内の歴史は、1000年以上に及び、薄れる事なく、しかし膨張もしない静かな佇まいの中で、手を叩けば、心は少し穏やかになります。

小さな島国・日本が守ってきた文化を見てみれば、自国の美しさに感じ入るばかりです。

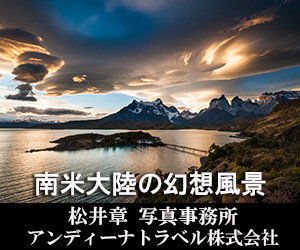

風景写真家・松井章のブログ

- ホーム

- 風景写真家・松井章のブログ

- 日本

- 縄文の名残:奥多摩・古里のイヌグスと社