目次

荷役として活躍したリャマとは

リャマとアルパカは、どちらも南米に生息するラクダ科の動物として知られていますが、その違いを正確に見分けられる人は日本ではあまり多くありません。

簡単にいえば、リャマは首が長く、体高が約120センチほどの大柄な体をしています。一方、アルパカは首がやや短く、体高はおよそ80センチと小柄です。

どちらも人と共に生きる家畜であり、その数は人間のニーズに大きく左右されます。

アルパカは毛が柔らかく高値で取引されることから、近年では飼育数が増加しています。反対に、リャマの毛はやや粗く価格も安いため、需要が少なくなり、生息数は徐々に減少しています。

リャマの主な役割は荷物の運搬です。

16世紀にスペイン人が南米に馬を持ち込む以前、古代からアンデス地方ではリャマが荷を運ぶ重要な家畜でした。

隊商(キャラバン)の列をなし、貿易品を背負ってアンデス山脈を往来していたのです。

しかし、馬の導入によってその役目の多くが奪われてしまいました。リャマは高地に強いという利点があるものの、1頭あたり約15キロしか運べません。これに対して、ロバは25キロ以上の荷を運ぶことができます。

それでも、現在でもアンデス山脈ではリャマが荷物を運ぶ姿が見られます。ただし、その数はアルパカに比べれば少なくなっています。

荷役のほかにも、毛は地元の人々の生活に欠かせない資源であり、肉は儀式などで神に捧げられる供物として大切に扱われています。

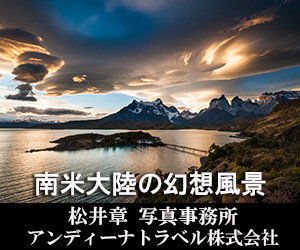

アンデスの高地で、悠然と首を揺らしながら歩くリャマの姿は、まさにアンデスの原風景を象徴する光景といえるでしょう。