目次

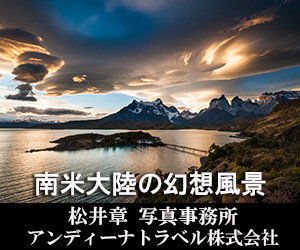

文化人類学で見るリャマとアルパカ

アンデス山脈の人ともに進化をしたリャマやアルパカは、文化人類学で見ることで、さらに深く想像を巡らすことができます。

インカ文明よりも遥か昔から、彼らは運搬手段や衣服の繊維を担うだけではなく、神話や宗教にも深く根差しているからです。

一般的に彼らは3000m以上の高原に生息するので、マチュピチュには生息していません。マチュピチュ遺跡にいるリャマは観光用、あるいは草刈り部隊として連れて来られています。

ラクダ科は、もともと北米が原産で、ユーラシア大陸に渡ったラクダが今知られる一般的なラクダとなりました。

また、南米大陸へと渡ったラクダは、グアナコやビクーニャという野生のラクダとなりました。

この野生のラクダを家畜にして品種改良を重ねて、現在のリャマやアルパカが生まれました。すくなくとも3000年くらいの歴史はあるでしょう。

リャマやアルパカが人と暮らすきっかけは、もちろん生活に必須であるためです。

その経済的な役割が、最も重要です。

リャマは、荷物を運ぶ輸送手段を担っていました。交易や軍事的な遠征など、リャマは欠かせない存在でした。コロンブスの新大陸発見以降にスペイン人が馬を連れてくると、その役割は減少しました。とはいえ、アンデス高原の独特な乾燥した高原では、馬よりもリャマの方が強い面もあったでしょう。

リャマの毛も衣服に使用されていましたが、質の高い衣服にはなりません。

他方、アルパカは、その繊細な繊維から、インカの貴族などの衣服などに珍重されていました。今も昔も、アルパカの毛は最高級の繊維なのです。

そして、どちらも食用としても重要で、乾燥肉(チャルキ)は、アンデス高原で愛される食べ物です。

宗教や神話でも、リャマやアルパカは登場します。

インカ文明以前の文明を大きくプレ・インカ文明などと言いますが、紀元前の時代から幾多の文明がアンデス高原で栄えました。今のケチュア族やアイマラ族の祖先です。

リャマは神々へ捧げる供物でもあり、神々と交信するための重要な役割を担っていました。特に、太陽神インティや大地母神パチャママと深く関連付けられています。中でも白いリャマは神聖な存在であったそうです。

古代の神話、あるいは伝承にはもちろん登場し、「アンデス文明の星座」にも「リャマ座」があります。これは北半球の星と星を繋ぐ考えではなく、天の川の暗黒星雲の黒い染みに形を見出せます。光ではなく闇に意味があるのも、何かを暗示するのかもしれません。

そのため、古代文明の時代には、リャマやアルパカを所有することは富の象徴でもありました。

人々の生活を支える貴重な資源として、ともに生きてきたリャマやアルパカは、今でも民族のアイデンティティそのものです。

リャマやアルパカは、現代の考え方でいえば家畜ですが、実際には人とともに生きる家族であり、神聖な存在であったのです。