目次

オキナワ移住地にて①

サンファン移住地(コロニア・サンファン)を出発し、オキナワ移住地(コロニア・オキナワ)へ向かいます。畑だけではなく、広大な牧草地で無数の牛を放牧している場所もあります。食料となるすべてを産出する豊かさは、ボリビア東部の大きな強みです。

モンテーロを過ぎたあたりから、巨大なトラックと頻繁にすれ違うようになりました。荷台にはサトウキビが満載されて、土埃を巻き上げながら、何台もひっきりなしにサンタクルス方面へと向かっています。

どこまでも畑が連なる平原に、まっすぐ一本の道が走っています。村の数キロほど手前で、いよいよ「めんそーれオキナワ」と日本語で書かれた看板が見えてきました。かつて約70年前、この地は鬱蒼と茂るジャングルであったとは俄かには信じられないほど、今は豊かな田園地帯です。

▲オキナワ移住地の入口看板

この村の看板の近くで、サンタクルス在住の日系二世である黒岩幸一さんの車が停止していました。私の撮影をお手伝いいただくために、サンタクルスからオキナワ移住地まで来てくださったのです。ここで合流し、「さぁ出発!」というときに、黒岩さんの車はエンジンがかからず動かなくなりました。日没が近く一抹の不安がよぎりますが、日本のように「JAFを呼ぼうか」とはなりません。オキナワ移住地にエンジンオイルを買いに行き、再び戻ってオイルを補充すると車は無事に復旧しました。「自分の力で解決する」ことは南米の基本なのだと、忘れていたことを思い出したようでした。

▲中央広場にある鳥居

オキナワ移住地に到着すると、当地で農業を営む比嘉徹さんが、ピックアップトラックでやって来ました。逞しい腕で農業を営む比嘉徹さんは、日系二世です。比嘉さんは80年代に日本へ出稼ぎで働きに出ていましたが、90年代にボリビアに戻りご両親から農地を引き継ぎました。

比嘉徹さんのお話で、特に印象に残っているのは、3つのアイデンティティについてでした。沖縄県人(ウチナーンチュ)、ボリビア人、そして日本人という、3つの帰属意識(アイデンティティ)と郷土愛です。どのアイデンティティも自らのルーツとして大事にしながら、ボリビアにどれだけ貢献できるか真剣に考えていらっしゃることが伝わりました。

比嘉さんは郷里の沖縄県とは文化交流に留まらず、ビジネス交流へ発展させようと取り組んでいます。沖縄県が取り仕切る「世界のウチナーンチュ大会」に積極的に参加して活動を続けています。このイベントは、沖縄県にルーツを持つ世界の沖縄県系人が5年ごとに沖縄本島で一同に会するというものです。1900年頃から始まる沖縄から海外への移民は、アメリカやハワイ、ブラジル、ペルー、そしてボリビアなど、数十万人にのぼります。今は、その子孫の方が、二世、三世、そして四世へと受け継ぎ、その輪は確実に大きくなっています。

▲オキナワ移住地のメインストリート

70年前にジャングルの開拓から始まったオキナワ移住地の歴史は、大規模化や機械化を経て、大きく安定的な経営へと成長しました。比嘉さんは将来的には土壌を損なうことのない持続可能な農業を目指しており、その取り組みはこれからも非常に興味深いものとなるでしょう。農業を再生可能な資源として捉え、100年、200年と続く基盤を築きたいと熱く話していました。

また、農業の「6次産業化」も大きな目標ということでした。これはオキナワ移住地の1次産業である農家が、自ら加工(2次産業)、そして流通・販売(3次産業)を手掛けるという取り組みです。地元の資源の付加価値を上げることで、より豊かな地元の社会の創造を考えているのです。

「6次産業化」とは、1次産業(1)×2次産業(2)×3次産業(3)=6という掛け算に由来し、産業が融合することで新たな価値を創出することを意味します。

そして、その先には観光までも見据えて、オキナワ移住地の未来のために日々活動をしています。

早朝4時過ぎ、比嘉徹さんが迎えに来てくださり、私たちは2台の車に分かれて広大な農場へ出発しました。JICA海外協力隊の河内華さんも合流し、まずは比嘉さんがいつも朝日を眺めるポイントへ向かいます。

オキナワ移住地のメインストリートは舗装されていますが、道を一本外れると未舗装の道路です。雨が降れば、4輪駆動車でもスリップやスタックするような過酷な道です。この日は快晴であったので、派手に土煙を舞い上げながら、2台の車は疾走します。

最初に立ち寄ったのは、サトウキビ畑でした。ボリビアでは6月は真冬に当たります。いまは畑を耕して、これから種まきを始めるそうです。耕された土がむき出しの畑の向こうには、熱帯らしい木々のシルエットが浮かびます。それは畑と畑の間で、境界線や暴風林として残されたジャングルの名残でした。

日の出前、暁に空が染まり始めると、その木々の輪郭が際立ち、まさにボリビアのアマゾンらしい壮麗な風景でした。

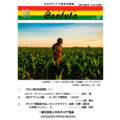

作物のある場所で日の出を迎えるために、私たちはさらに移動します。次に着いたのはトウモロコシ畑です。日の出にぎりぎりで間に合い、最初の陽光がトウモロコシの穂を照らしました。

ジャングルを切り開いた畑で、陽光を浴びるトウモロコシの姿には、70年にわたる日本人の労苦を労うかのような美しさを感じさせるものがありました。

▲トウモロコシ畑と比嘉徹さん

ここで、比嘉徹さんに畑に立っていただき、写真を撮影しました。朝日の柔らかい光の元に佇む写真は、ボリビアの地で逞しく前向きに生きる日本人移住者たちそのものを象徴しているような普遍的なイメージを重ねて撮影しました。

▲サトウキビ畑の種まき

途方もなく広大な畑を移動して、今度はサトウキビ畑の種まきを見に行きます。夜が明けたばかりの畑では、すでに7、8人のボリビア人農夫たちが作業に励んでいました。まず巨大な耕運機のようなトラクターが畝を刻み、種まきの準備を進めます。

その後で、荷台に大量のサトウキビを積んだトラックから、棒状に切られたサトウキビの幹を種として、豪快に投げ込んでいきます。畑の面積はとてつもなく広いので、作業員は忙しそうに従事していました。

種まきを見た後には、今度は収穫をしている区画へ車を走らせます。個人の農場とは思えないほどに、どこまでも畑が広がっていました。

この場所では、高さ3メートル以上あるサトウキビを、巨大な収穫機が勢いよく刈り取っています。刈り取られたサトウキビはそのままトラックの荷台に移されて、すぐに出荷です。畑の側道には、すでに何十台ものトラックがサトウキビの刈り取りを待って大行列になっていました。

日本では見たことが無い、その迫力とスケールに圧倒されました。

▲サトウキビの収穫

比嘉さんの農家としての自負を感じさせる、とても印象な言葉があります。

サトウキビを運ぶトラックによる大量の土埃を指しながら、「これは農家の誇り(=埃)です」と、ダジャレにしてニコッと笑っていたことです。サンタクルス方面へと頻繁に走り去るトラックは、移住地の「誇り」そのものなのです。

そして、農地の風景はなぜか郷土の沖縄県の風景によく似ていると感慨深く話していました。

農場では、小麦、大豆、サトウキビなど、さまざまな農作物を栽培し、多角的に経営を行っています。しかし、昨今の気候変動により、繊細な作物の栽培がますます困難になっているそうです。例えば、この年は大豆が全滅したと淡々と語られていましたが、汗水を流して育てた作物が枯れてしまうことは、想像するだけでも胸が痛む出来事でしょう。そんな厳しい環境の中でも、サトウキビは気候の変動に割と強いため、作付面積を積極的に拡大しているとのことです。

この時期は真冬の乾季にあたりますが、雨季には常に水害のリスクが伴うそうです。近くを流れる大河リオ・グランデは、これまで幾度となく洪水による被害をもたらしてきました。しかし現在では、洪水時の水の流れを理解しながら、厳しい自然に対して柔軟に対応できるように努力しているそうです。

広大な畑を見学した後、私たちは農業機械の倉庫へ向かいました。巨大な屋根の下には、車輪だけで2メートルほどもある巨大な農業機械が、何台も並んでいます。ボリビアの大規模農業の迫力を改めて実感させられました。南米大陸ならではと言えるでしょう。

▲比嘉さん宅の玄関にて。比嘉さんご夫婦

その後、比嘉さんのご自宅へと案内していただきました。その家は、ボリビアにおける日系社会の成功と貢献を象徴するような佇まいでした。

朝食には、お味噌汁とご飯をいただき、温かなおもてなしに心が満たされました。早朝からずっと案内してくださり、オキナワ移住地の農業を肌で感じることができる贅沢な体験となりました。

▲文化会館でのデイケアサービス

お昼に、町の中心部にある文化会館へ立ち寄りました。まるで日本の一地方の公民館のような建物で、ここのホールで隔週一回、村の老人たちを集めて、デイケアサービスが行われています。スタッフとして、地元の比嘉シズエさんが中心に切り盛りをしています。

デイケアサービスに集まる老人の皆様は、オキナワ移住地に最初に来た世代の方々です。JICA海外協力隊のスタッフの方々も熱心にサポートしていました。日本の支援の一つの形を見ることができて良かったです。

ちょうどお昼の時間であったので、私もみなさんと一緒にお昼ご飯としてお蕎麦をいただきました。

※オキナワ移住地編の執筆では、JICA海外協力隊の河内華さんに情報の確認などでご協力いただきました。ありがとうございます。

<続く>

日本ボリビア協会の会報誌「カントゥータ60号」に掲載の『日本人移住地訪問記(4) コロニア・サンファンとコロニア・オキナワを訪ねて』に、加筆しました