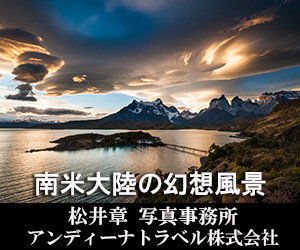

目次

サンファン移住地にて②

日比野さんのご自宅を後に、池田さんは車をヤパカニ川へと走らせます。河原にご家族とご友人がいらっしゃるとのことで、農道から藪の中へとランドクルーザーは突っ込んでいきます。日本では考えられないほどに、ワイルドな道と運転に心が躍ったものです。2m以上もある草をバリバリとなぎ倒して、何度も車はバウンドしながら河原の砂浜に出ました。

砂浜では、池田さんのご家族と友人の大堀さんご家族が水辺で遊んでいました。小さな子供たちが水浴びをしている風景は、日本のどこにでもある風景で、ボリビアとは思えないような雰囲気です。

とはいえ、ヤパカニ川を見渡せば、ボリビアのアマゾン上流部らしい野生の気配が漂います。巨大な河原からは雨季にはとてつもなく増水することが想像できました。護岸工事されることはなく無数の丸太が岸に漂着していました。

▲池田さんのご家族、大堀さんご家族

河川敷で、アマゾンの片鱗を感じさせる風景を見た後に、

サンフアンの町中にあるラーメン屋へと向かいました。ラーメン屋を切り盛りしている女性は、中村みちこさんです。

食堂の様子は日本の地方にどこにでもあるような雰囲気です。「道の駅」をイメージして、地元で加工された食べ物が並べられています。

サンファン移住地で採れる生産物を、そのまま地元で加工・販売までもする取り組みが始まっているそうです。ドライ・マンゴーのパッケージには、スペイン語と日本語の両方が記載されていました。美味しい手打ちの塩ラーメンをいただきました。

ここでは日本食も充実していました

午後、まず立ち寄ったのが「移民資料館」です。

最初にこの地で開拓を始めた西川移民団に始まる歴史を、この資料館で見ることができます。

大きな覚悟で財産整理までして日本を出た人々の思いが、ぎっしりと込められていました。

当時の写真は今となっては、数少ない貴重な資料でもあります。

今では拓かれて豊かになった村を見守るように、片隅に慰霊碑がありました。

碑には

「この地を拓き この地に生き この地を愛し この地に眠る霊魂に安らぎを」と記載されています。

必死でこの地に生きた人たちが遺したものは、その想いとともに、次世代へと受け継がれたバトンは、これからも絶えず紡がれていくことでしょう。

午後は、野田利行さんのご自宅へ。野田さんは鹿児島県ご出身の一世の方です。33歳の時、まさに開拓の最初の時代に来ました。お聞きする話は、やはり開拓時からの苦難の連続です。水も満足に確保できない厳しい生活でした。重機も無く、すべてが人力です。畑を作るために、まずはジャングルの伐採から始まります。木はとても大きく太さも高さも、日本には無いような大木です。2人がかりで大きな鋸で木を切り倒します。水や食料の確保をすべて自分たちで行う自給自足の生活でした。

自然の猛威もすさまじく、鉄橋を作ったのにヤパカニ川の氾濫により流されてしまったりと、いつまでも苦労は続くようでした。その厳しい生活から、サンファン移住地を出てしまう家族も後を絶たなかったそうです。

▲野田さんご家族

この時代、伐採した木材の製材所というものはなく、家も家具も全てを自分たちで作りました。釘も針金もなかなか手に入らないほどで、ここに生きるには知恵が必要であったそうです。それでも、子供たちの教育には大きく力を入れて、開拓の初期には移住地内に自分たちの資金で学校を建設しました。

このような苦しい生活で転機となったのは、生産する農作物の種類を改めて、焼き畑から機械化・大規模農業へと切り替えてからでした。この時代に養鶏業は特に大きく成功を収めました。当時のボリビアでは、卵は満足に自給できていない高級食品でした。サンファン移住地の卵は、ボリビアでの卵の消費は大きく伸ばし、卵の普及に大きく貢献することになりました。その卵は、陸路でアンデス高原の大都市ラパスまでも運ばれて、野田さんのご家族も養鶏業により生活が安定したそうです。

夜は、池田さんのご自宅へ。食事前にお風呂を貸してくださり、2週間ぶりに湯舟に浸かりました。台所では池田さんご家族が集まり夕食の準備をしています。潤平さんのお母様の典子さん、弟の篤史さん、潤平さんの奥様の朋子さん、朋子さんのお父様の川合進さん、篤史さんの奥様の奈緒さん、そして子どもたちという、大家族です。

ホットプレートで焼肉を食べて、日本のおかずも交えた大家族の賑やかな夕食です。そして、日本と食べるお米と同じ日本米をお茶碗でいただきます。

ボリビアの日系人の皆さんがどのような生活をしているのか興味があったのですが、それは日本と同じ温かい家庭の風景でした。

翌日、池田さん宅で朝食をいただきました。新鮮な卵の卵かけご飯とお味噌汁です。「食」ほど自分のアイデンティティを感じさせるものはないのではないだろうかと、感動しながらいただきました。食後は、家の裏にある養鶏場へ案内していただきました。時代とともに、サンフアンの卵のシェアは下がっていて、少しずつ規模は小さくなっているそうです。

その後、サンフアン学園へ。朝の登校時間に門で先生が生徒を出迎えています。礼儀正しく朝の挨拶とともに門をくぐる子供たちを迎えているのは本田由美さんです。日本では教頭先生に当たる方です。

サンフアン学園はサンフアン日本ボリビア協会が運営する学校です。開拓時代に子供たちへの教育だけはしっかりとしようという願いとともに建設された学校です。時を経て、今は約300人ほどの生徒がいる立派な学校になっています。小学生から中学生までの共学です。

この日は、校庭での朝礼から始まりました。日本とボリビアの旗を掲揚し、君が代とボリビアの国家が流れることに驚きました。整列しながらも少し体をゆらゆらさせながら、先生のお話をじっと聞いている姿を見れば、自分の小学校時代を思い出させました。

朝礼が終わると、まずは校長先生のDimelsa Jeannette Morales Mamaniさんに挨拶しました。その後で、日本語の特別クラスへ。

サンフアン移住地は、時代とともに日系人の数は減り、学校に日系人が占める割合も約30%ほどに減少しているそうです。日本語が得意な子を集めた特別クラスに行くと、8名ほどの生徒が日本語での授業を受けていました。

学校の運営委員も務める池田潤平さんは、日本語の継承だけではなく、日本の礼儀を重んじる文化も教えています。この学校で学ぶ子は、卒業してからも優秀な人材に育つそうです。

学校訪問の後は、サンフアン日本ボリビア協会を訪問して再び日比野会長にご挨拶をしてから、農協の商店を訪問しました。農協に加入している人だけが買えるシステムのようです。ピックアップトラックに荷物を乗せている農家の方などもいて活気があります。

そして、サンファン移住地で最も重要な存在であるCAICY(サンフアン農牧総合協同組合)の精米工場へ。移住者の皆さんが農業組合で力を合わせることで、大規模農業へとシフトして、サンフアン移住地は豊かになりました。この農協は、サンファン移住地のエンジンであり、シンボルなのです。農閑期とはいえは、工場には出荷を待つ大量のお米の袋が積まれていました。

“米どころ”として有名なサンフアン移住地ですが、訪れた6月は冬の乾季に当たり、まだ稲作を見ることはできませんでした。池田さんの農場では、グアバ畑へ。池田さんは少し恥ずかしそうに日本の農地とは異なるでしょうと言いますが、そのどこまでも続く巨大な農地で、様々な農作物にチャレンジする姿には、日系人としての謙虚ながら大きな気概を感じました。

この日は運よく、稲作の準備作業を見ることはできました。水を引く前の水田を耕すために、弟の篤史さんと従業員が、日本では見たことないような大きなトラクターを運転していました。

かつて開拓当初は、稲は陸稲での栽培でしたが、いまは水稲がメインとなっています。近くには農業試験場もあります。ここで品種改良されて、移住地の方が効率的に栽培できるようにしているそうです。

2日間、たっぷりと日本人移住地の生活を見させていただいてから、池田さんご家族にお別れをして、私はコロニア・オキナワを目指しました。

※サンフアン移住地編の執筆では、池田潤平さんに情報の確認などでご協力いただきました。ありがとうございます。

<続く>

日本ボリビア協会の会報誌「カントゥータ59号」に掲載の『日本人移住地訪問記(3) コロニア・サンファンとコロニア・オキナワを訪ねて』に、加筆しました